리움미술관에서는 아니카 이의 아시아 첫 미술관 개인전이 열리고 있다.

개인전은 <또 다른 진화가 있다, 그러나 이에는>이라는 독특하고 긴 제목을 가지고 있었다.

기술과 실험, 미술의 경계는 어디인가

"현대 미술은 이래서 별로야!"

아니카 이의 개인전은 이렇게 생각하는 사람들의 생각을 더욱 더 강화시킬 것 같다는 우려를 하게 하는 실험적인 작품들로 가득하다.

이것이 새로운 기술을 보여주는 것인지, 과학 실험을 보여주는 것인지, 기술 또는 과학을 접목한 미술인지 또는 그 전부인지를 계속해서 질문하게 되는 작품들이라고 생각했다.

누에고치 같이 생긴 조명 안에 진딧물, 민달팽이 등 다양한 생물이 들어있는 것을 표현한 작품이 있었다.

멀리서 보기엔 예쁜데, 소리를 들어보면 이게 무엇을 표현한 소리인지 잘 모르겠다는 생각이 드는 소리가 난다.

생물체에게서 나는 살아있는 소리라기보단 기계음에 가까워 소음으로 들릴 수 있는 그런 소리였다.

해파리를 표현한 건가 싶은 조명도 있었다.

촉수가 움직이는 것처럼 마디마디 구부러지는 특이한 구조를 가지고 있었다.

작품 아래에 물이 있어, 조명이 물에 비치는 현상을 이용했다.

사진 찍기에는 괜찮지만, 작품을 통해 어떤 메시지를 전달하고자 하는지, 또는 작품을 마주한 관람객에게 어떤 경험을 하게 해주고 싶었는지가 분명치 않다고 느껴졌다. 전시 설명을 참고하자면 '개미나 흙 속의 미생물처럼 살아있는 생물을 조력자 삼아 제작한 작업을 통해 삶과 죽음, 영속성과 부패 등의 실존적 주제를 다루었고, 최근에는 기계, 균류, 해조류 등의 비인간 지능을 탐구하고 인간중심적 사고에 의문을 제기하는 작업을 선보이고 있다'고 하였지만, 그 설명이 작품을 통해 직관적으로 와닿는 느낌은 아니어서 아쉬웠다.

작품을 보면서 어떤 감정이나 의식의 상태로 연결되지는 않았다. 그래서 '아니카 이 작업의 명상적이고 영적인 전환을 반영한다'는 전시 제목과 전시된 작품들이 어떻게 연결되는지도 이해하기가 어려웠다.

물론 기존에 본 적이 없는 새로움이 있는 작품들인 건 확실했다. 꽃을 튀겨 파라핀 왁스, 레진 등과 결합해 만든 작품은 본 적이 없지만 존재할 것 같은 생태계의 일부를 보여주는 것 같기도 했다.

미술 작품이라고 하면 으레 예쁘고 아름다운 것을 먼저 떠올리는데, 꼭 그럴 필요는 없다는 점을 시사하는 것 같기도 했고.

그런 점에선 파격적이긴 했다.

하지만 미를 추구하는 인류의 성향상, 이런 실험적인 작품들이 오랜 시간동안 많은 사람들의 사랑을 받으며 살아남을 수 있을지는 의문이다.

만약 작품들을 만든 작가의 의도가 어떤 주제 의식을 굉장히 선명하고 명확하게 보여주기 위함이었다면, 그게 더 드러나는 작업이었을 것이다. 그러나 그렇지 않았다는 것은 작가의 제작과 기획 의도가 충분히 확실치 않았을 수 있다는 가능성을 보여주는 부분이라고 생각한다.

알루미늄 소재로 제작한 위 작품과 같은 작품들이 여러 점 있었다. 송은에도 이와 비슷한 작품들이 몇 점 전시되어 있었는데, 송은에서 본 것보다 여기서 본 것이 더 괜찮다고 느껴지기는 했다. 어떤 조명을 쓰냐에 따라 느낌이 완전히 달라지는 작품들이었다.

정말 본 적 없는 다양한 소재들이 쓰인 것을 보면서 신기하기는 했다.

실험실이 컨셉인 전시를 하는 것이 작가의 의도였다면 그 부분에선 확실히 성공한 것 같다.

덴푸라 꽃 튀김 액자도 있었다.

아래 작품은 주문 제작한 유리 향수병에 식염수, 컬러 콘택트 렌즈, 비닐 튜브, 에어 펌프 등을 이용해서 만든 <섬의 가능성 III>이라는 작품이다. 이런 걸로도 작품을 만들 수 있다는 것에 신선한 충격을 받기도 했다.

그러나 내가 컬렉터라면, 이걸 사서 가지고 싶은지는 의문이 든다.

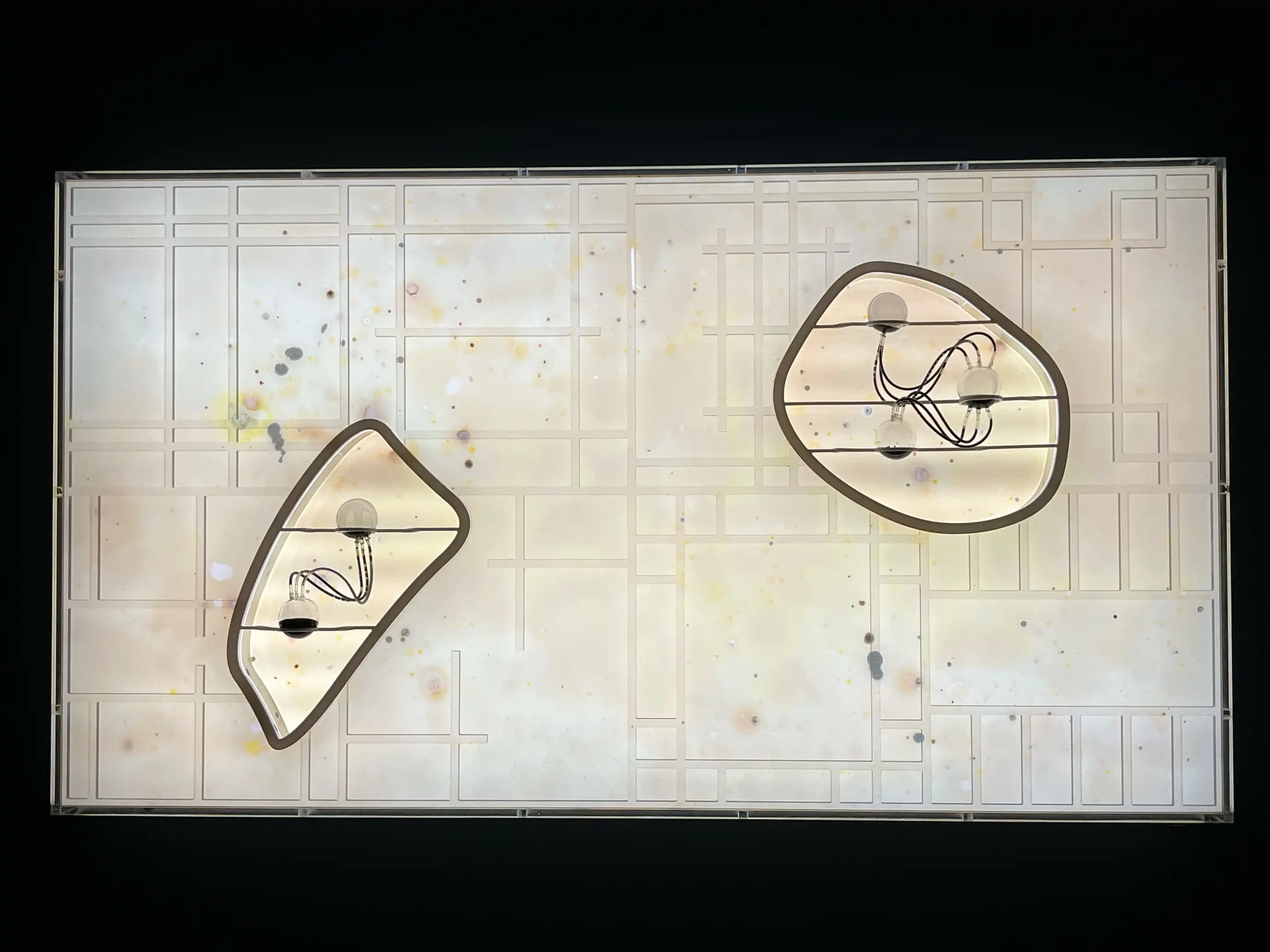

전시 초반에 있었던 아래 두 점의 작품이 가장 좋았다.

세포인지 곰팡이인지 모를 것들이 흩뿌려져 있는 것 같으면서,

창호지 바른 문이 떠오르는 한국적인 정서의 무늬가 들어간 느낌의 조명 프레임.

액체가 들어간 플라스크는 아마도 미생물체의 무늬를 표현한 것일까?

뭔가 새롭고, 골똘히 생각을 하게도 하지만 아리송한 전시

뭔가 새롭고 골똘히 생각을 하게도 하지만 작품을 이해하기 위해 너무 많은 시간 동안 생각이란 걸 해야 해서 머리가 아픈 느낌도 있는 전시였다. 생각을 하게 하는 전시가 나쁘다는 것이 아니다. 눈에 크게 자극적인 전시를 찾는 것도 아니고, 보고 바로 이해가 되어버리는 쉬운 전시를 원하는 것도 아니지만, 어느 정도는 관람객이 작품을 마주하고 감각하면서 스스로 느끼며 작품과 교감하고, 또 자기 자신을 돌아보며 외부와 내면 모두와 연결이 되는 작품들로 이루어진 전시가 작가가 전시 제목을 통해 추구한 것으로 보여지는 명상적인 전시 아닐까. 작가의 의도가 충분히 분명하게 드러나지 않은 것 같아 아쉬움이 컸던 전시였다.

'미술 전시' 카테고리의 다른 글

| 어린 시절을 되찾으려 그리는 아이들 그림, 요시토모 나라 서울옥션 개인전 (2) | 2024.09.28 |

|---|---|

| 현대 추상의 거장, 마크 로스코와 이우환의 2인전 - 페이스 갤러리 (0) | 2024.09.27 |

| 모두 자유롭고 건강하게 살아가는 시대를 위하여: 에어로센 서울, 리움미술관 (1) | 2024.09.26 |

| 피터 도이그, 뤽 튀망을 한 공간에서 감상하는 피노 컬렉션 - 송은 갤러리 (6) | 2024.09.21 |

| 천 년 후 서울에서 발굴되는 유물 미리 보기: 다니엘 아샴의 서울 3024 전시 (12) | 2024.09.04 |